文字を入力してさがす

カテゴリーからさがす

キーワードからさがす

CFDFIREのはじめかたFIRE雑記FX自動売買FX自動売買の解説GMOクリック証券iDeCoIPO投資くりっく株365ふるさと納税トライオートETFブログリタイア・FIREリタイア生活の日常ループイフダンループ株365副業口座開設家計簿アプリ少額で始めるFX少額投資毎月更新運用結果確定申告節約連続予約注文運用実績運用結果金(ゴールド)銀(シルバー)

ナスダック指数をリピート売買する方法 を紹介します。

浅葱

浅葱ナスダック指数をリピート売買する方法 を紹介します。

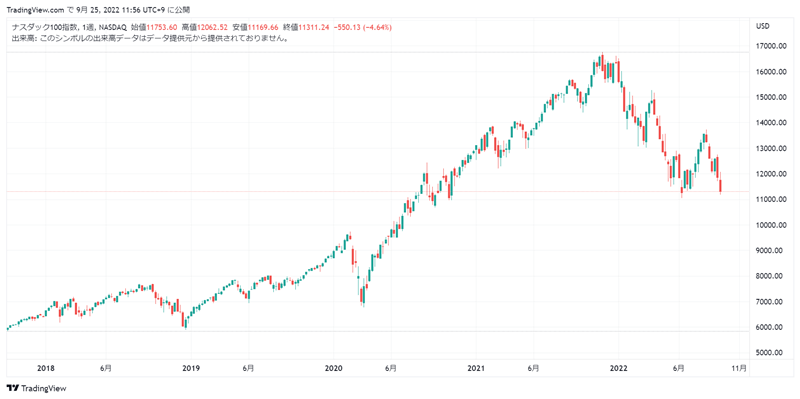

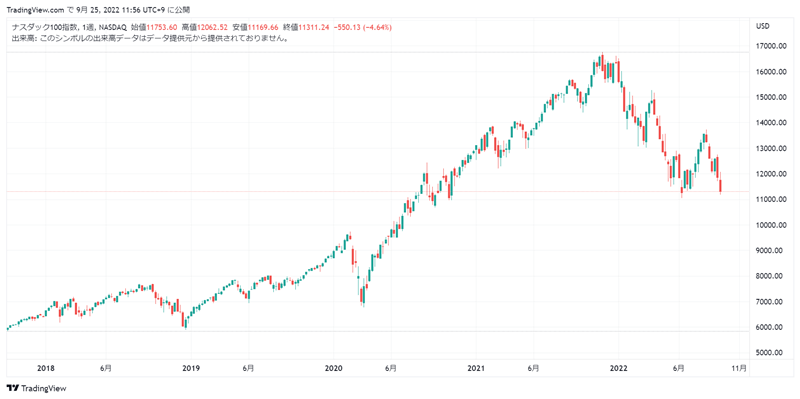

米国株指数は大きく値動きするため、利益も出しやすい運用先です。

多くの証券会社で取り扱いされているため運用しやすいこともメリット。

しかし反面、価格の高さゆえに必要になる資金も大きくなりがちな点、そして大きな値動きは危険も大きくなる可能性をはらんでいる点、この2つが懸念です。

しかしCFDの中には少額で米国株指数を運用できるものもあります。

証拠金が少なくて済むため、少額からでも運用開始が可能です。

ここでは、ナスダック指数を少額で運用できる米国NQ100ミニCFDをリピート売買する方法を紹介します。

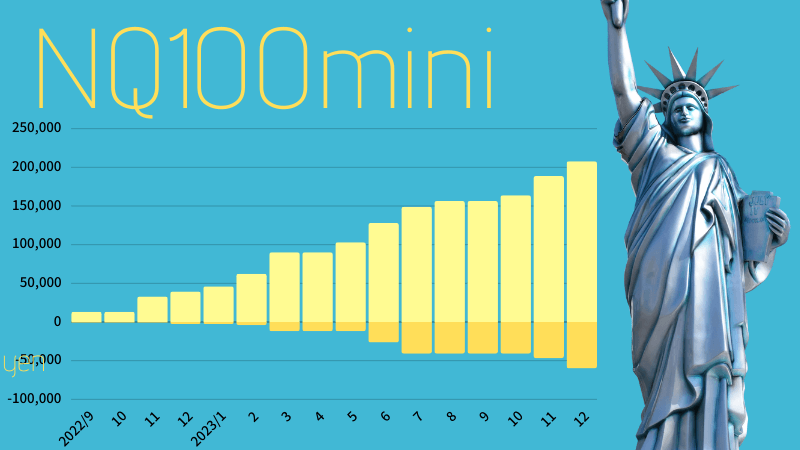

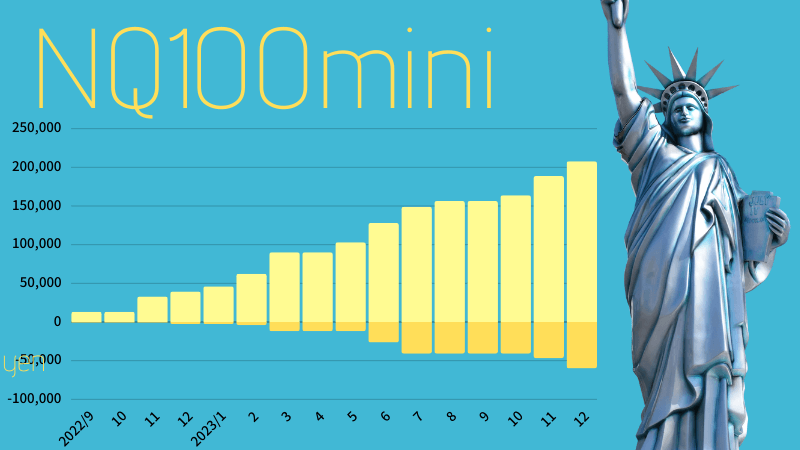

| 2022 | 月間損益 | (取引損益) | (金利調整額) | 累計損益 | (累計取引損益) | (累計金利調整額) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9月 | 12,126 | 13,226 | -1,100 | 12,126 | 13,226 | -1,100 |

| 10月 | 0 | 0 | 0 | 12,126 | 13,226 | -1,100 |

| 11月 | 19,619 | 19,619 | 0 | 31,745 | 32,845 | -1,100 |

| 12月 | 5,169 | 6,728 | -1,559 | 36,914 | 39,573 | -2,659 |

| 2023 | 月間損益 | (取引損益) | (金利調整額) | 累計損益 | (累計取引損益) | (累計金利調整額) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1月 | 6,534 | 6,534 | 0 | 43,448 | 46,107 | -2,659 |

| 2月 | 14,626 | 16,185 | -1,559 | 58,074 | 62,292 | -4,218 |

| 3月 | 19,919 | 27,807 | -7,888 | 77,993 | 90,099 | -12,106 |

| 4月 | 0 | 0 | 0 | 77,993 | 90,099 | -12,106 |

| 5月 | 13,164 | 13,164 | 0 | 91,157 | 103,263 | -12,106 |

| 6月 | 10,301 | 24,789 | -14,488 | 101,458 | 128,052 | -26,594 |

| 7月 | 6,533 | 21,021 | -14,488 | 107,991 | 149,073 | -41,082 |

| 8月 | 7,293 | 7,293 | 0 | 115,284 | 156,366 | -41,082 |

| 9月 | 0 | 0 | 0 | 115,284 | 156,366 | -41,082 |

| 10月 | 7,446 | 7,446 | 0 | 122,730 | 163,812 | -41,082 |

| 11月 | 19,120 | 24,948 | -5,828 | 141,850 | 188,760 | -46,910 |

| 12月 | 5,327 | 18,523 | -13,196 | 147,177 | 207,283 | -60,106 |

安全重視の広いエリアでの運用をしているため、月当たりの決済数は10回未満。

動きによっては決済が一度もない月もあります。

ゆっくりとした運用で一定の利益をコツコツ積み上げていく投資法です。

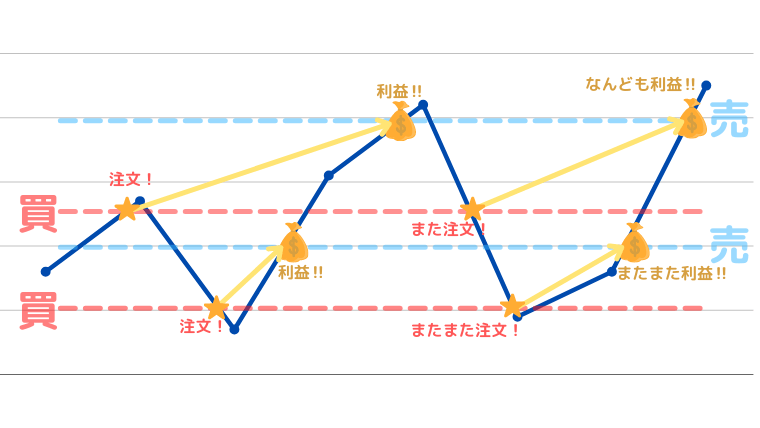

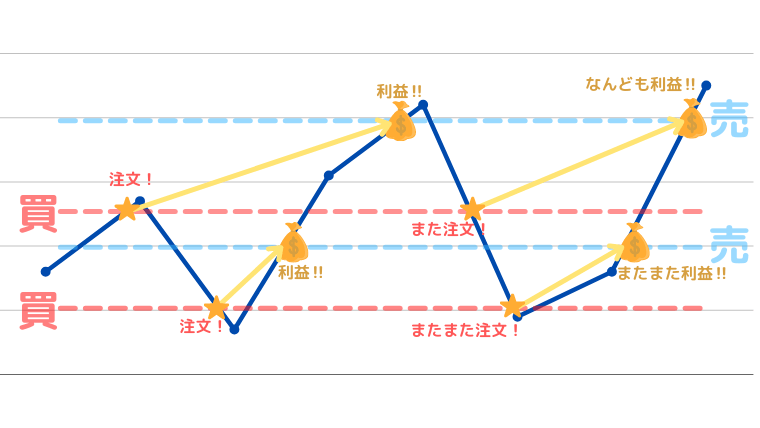

リピート売買とはあらかじめ買値と売値を設定しておき、下がったら買う、上がったら売るを繰り返して利益を上げる方法です。

正式には「グリッドトレード」と呼ばれます。

最初に注文を予約しておくので、設定さえすればあとは決済されるまで何もしなくてもよく、初心者にも簡単にできる運用法です。

リピート売買のメリットは、

という風に、投資になれていない人でも始めやすい運用です。

特に時間がとられないので、日中仕事をしている方などにもやりやすいメリットがあります。

そして価格が下がってもまた再度注文して上がったら利益が出るので、価格の上下に一喜一憂しない、平たく言えば「相場が動いてさえいれば利益が生み出せる」ともいえます。

そして、値動きが大きいほど利益はさらに大きくなります。

「米国NQ100ミニ」も値動きが大きいので、リピート売買には相性が良い運用先です。

「米国NQ100ミニ」はGMOクリック証券で運用可能なCFD。

売買ランキングで常にトップ5までにランクインする人気の運用先です。

同証券内の「米国NQ100」の約1/10の証拠金で運用できます。

リピート売買は値動きが大きければ大きいほど利益は大きくなります。

1日の値動きが大きい米国株指数はうってつけですね。

しかし……米国株指数のCFDは総じて必要となる証拠金がとても高い!

| 銘柄 | 1単位必要証拠金 |

|---|---|

| 米国30 | 42,455円 |

| 米国S500 | 53,092円 |

| 米国NQ100 | 162,872円 |

| 米国NQ100ミニ | 16,287円 |

最低金額でも1枚当たり数万円かかるため、安全なレバレッジで運用するとさらに資金が必要に!

しかし米国NQ100ミニは比較的少ない証拠金で運用できます。

値動きの大きさから利益が伸びやすい

必要な資金は多いけど他の米国株指数よりは少なめです

2023年9月から「米国NQ100」で購入枚数が0.1枚単位にできるようになりました。

「米国NQ100」0.1枚=「米国NQ100ミニ」1枚 です。

米国株指数をリピート売買したいなら、同じくナスダック指数をもとにしたレバレッジ型ETFという手もあります。

レバナスやナストリという愛称で呼ばれています。

GMOクリック証券のCFDの中にも「NQ100ブル3倍ETF」といった銘柄があります。

比較するとどうでしょう。

| 米国NQ100ミニ | NQ100ブル3倍ETF | |

|---|---|---|

| 必要証拠金 | NQ100の約1/10 | NQ100の約1/100 |

| 減価リスク | なし | あり |

必要証拠金はレバレッジ型ETFのほうがさらに少なくできます。

手持ち資金が少ない時はうれしいですね。

しかしレバレッジ型ETFには減価リスクがあります。

例えば、1万円が10%上昇、次の日に10%下落したとします。

すると、

となり、最初より100円減ってしまいます。

これが3倍の値動きだと、まず30%上昇、次の日に30%下落するので、

となり、最初より900円も減ってしまいました。

こんなレンジ相場が何日も続くと…どうなるでしょう?

簡単な説明なので正確ではありませんが、レバレッジ型の長期保有デメリットはこんな感じです。

「3倍」などど銘打った、いわゆる「ハイレバレッジ型」の運用は、とてもレンジ相場に弱く、長期保有すると減価するという特徴があります。

長期運用には米国NQ100ミニのほうが向いています。

設定はまず暴落にも耐えられる1枚当たりの必要資金を割り出し、そこから自分の運用資金と相談して購入枚数を決めていきます。

株価指数CFDのリピート売買では最初に1枚にかかる必要資金を求めます。

これは、

という理由からです。

ただしこの設定はあくまで目安。

価格が変動しやすいTQQQは証拠金も簡単に変わるので、現在価格によって目安資金をその都度変更するのが安全です。

CFDは売り(ショート)の注文もできますが、株価指数は基本上昇していくもの。

「買いは家まで、売りは命まで」という格言もあるように、売りでの運用は初心者向けではありません。

買いポジションのみの運用になります。

慣れている方はショートトレードをする場合もありますが、リピート売買で売りポジションを持つと危険です。

また下落を待って買い下がる運用にしています。指値注文でエントリーする形です。

上昇していくなら逆指値で上値を追うのもアリかと思いますが、ここは安全をとります。

もしかしたら急上昇に置いていかれる悲しい展開もあるかもしれませんが、それでも高値掴みしていきなり大きな下落に巻き込まれるようなリスクを避けることを優先しています。

ロスカットレートは暴落時を参照としますが、価格が上昇するにつれ下落幅も大きくなっていく傾向があります。

なので、ロスカットレートは「注文時価格の半分」というルールで運用します。

価格上昇につれ暴落時の下落幅は大きくなっていますが、割合でみると50%を切ってはいません。

注文時の価格に対しての割合で考えると安全度が高くなります。

とはいえ50%が絶対に安全という保障はありません。

より安全度を高くしたい場合はロスカットレートをさらに下に考えることもできます。

ロスカットレートが決まると、1枚当たりの目安資金が決まります。

目安資金≧必要証拠金+ロスカットに耐えうる維持証拠金

1枚あたりの必要証拠金は購入時の価格によって大きく変わるため、あくまで目安です。

計算するのも面倒なので、注文画面に入力して確認するのがカンタンです。

ロスカットレートは50%下落しても大丈夫な設定にします。

注文価格が10000ドルならロスカットレートは5000ドル。

ロスカットレートを5000として注文すると、合計の拘束証拠金が78,011円と表示されているのがわかります。

一方注文価格が12000ドルの場合。

ロスカットレートは6000となります。

このとき拘束証拠金は95,794円と増えています。

証拠金は為替レート(米ドル/円)によっても変動します。

注文価格で証拠金が変わりますが、ひとまず1ポジションあたり10万円を目安として考えていけます。

1枚当たりの必要金額が決まると、自分の手持ちの資金でどれくらいの注文ができるかが分かります。

例えば1ポジション10万円の場合、手持ち資金が100万円なら10ポジションまで保有できるといった具合。

自分の口座資金を超えない範囲での注文量を心がければ暴落時も安心です。

注文間隔は利益効率にかかわる部分。

口座資金での購入可能枚数を超えなければ、どのように注文してもリスクはほぼ変わりません。

10枚まで購入可能なら、10枚いっぺんに購入してもいいし、1枚ずつ100ドル毎に買い下がる、あるいは1000ドル毎に買い下がるなどいろいろな注文の仕方ができます。

今回のナスダック指数は動きの大きい指数なので、500~1000ドル間隔といった広い注文間隔でも大丈夫。

これだとひと月当たり1回あるかないかのとても少ない約定数となるかもしれませんが、それでも広いほうが安全です。

一度の暴落で数千pips動く指数なので、注文数を多くしすぎないようにしましょう。

利確幅(決済幅)は利益額そのものにかかわる部分。

こちらも幅によってリスクが変わることはなく、リターンに関わってくる部分です。

狭すぎる利確幅はNGですが、それ以外は好きなように設定してOK。

こちらも広めに設定しておくことをおススメします。

私は利確幅を1000ドルから始めました。

その後500ドルに縮めています。

色々変更して自分なりの最適なところを見つけるのもいいですね。

基本的に利確幅は広めにとるのがセオリー。

利確幅が狭いと何度も決済されて利益も良くなるような印象もありますが、実際は広めのほうが利益が出ます。

またスプレッドコストは1回の注文ごとにかかります。

狭いと注文回数が多くなり、結果として多くのコストを支払う羽目になるので、不利になります。

注文回数が増えると注文自体のめんどくささもあります。

小さな利益を毎日とるよりも、数日ごとに大きな利益をとるスタイルをおススメします。

月一回くらいしか決済されなくても、1回で1万円以上の利益になります。

もし100万円で月イチ決済なら月利1%(年利12%)ですね。

決済回数にとらわれずに広めの利確幅のほうが上手くいきます。

開始資金は多めに用意するのがベストですが、開始自体は1ポジションだけの必要証拠金からでも可能です。

10万円だけ用意して、1ポジションだけ買ってみる、でもOK。

とはいえ口座には多めに資金を入れておくほうが便利。

GMOクリック証券の仕様として、ポジションを持った状態で相場が下落して含み損が増加した場合、ロスカットレートを変更していても「取引余力」が含み損の分だけ減少します。

(ロスカットレート変更の拘束証拠金と含み損で2重に取引余力が減る)

この場合取引余力がマイナスになってもロスカットされませんが、取引余力がマイナスの状態だと新規注文とロスカットレートの変更ができなくなります。

そのため、なるべくギリギリの資金で運用せず、多めに資金を口座に入れておく(あるいはいつでも追加できるようにしておく)ことをお勧めします。

GMOクリック証券での株価指数CFDリピート売買では、

IFD注文 → ロスカットレート変更

の順で行います。

(スマートフォンでの注文だと同時にできます)

注文はひとつひとつ手動で行い、ロスカットレートも変更していきます。

手間がかかるように見えて、実際は注文に1分かかりませんので、サクッとやりましょう。

GMOクリック証券はポジション一つ一つにロスカットレートを設定する独自システムになります。

これは個別にロスカットすることで全ロスカットを防いだり、ロスカットレートを変更したときの資金管理が単純になるなどとても便利。

しかしその個別ロスカットレートは自動で、しかもかなり浅いところに入るため、変更しないとすぐロスカットになってしまうという欠点もあります。

ちょっとめんどくさいですが、コストがかからないGMOクリック証券を使う見えないコストとでも考えておきましょう。

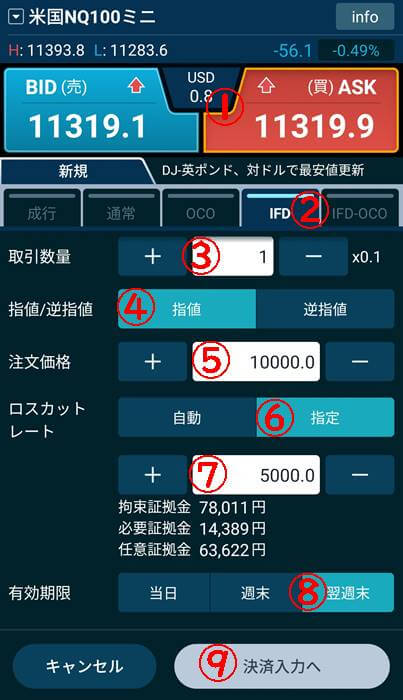

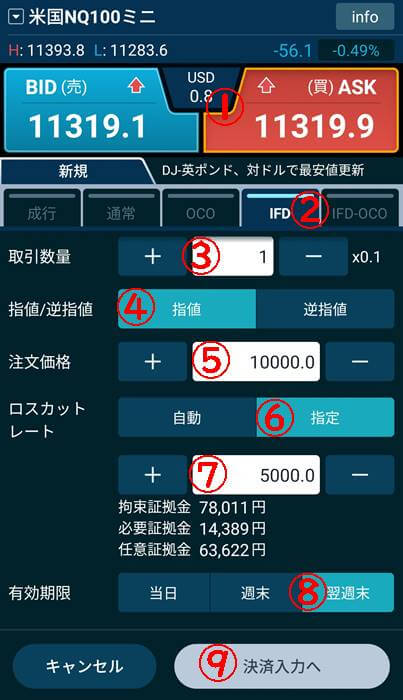

での注文を例にします。

スマートフォンアプリの画面です。

今回は10000ドルの注文を入れてみます。

まず「米国NQ100ミニ」を選択して、上の赤い部分「(買)ASK」をタップ。

その後IFD注文を選択して、順に「取引数量」を1、「指値/逆指値」を「指値」でタップ、「注文価格」を10000にします。

「ロスカットレート」は「指定」をタップしてから5000を入力。

「有効期限」を「翌週末」にして、「決済入力へ」をタップして次のページへ。

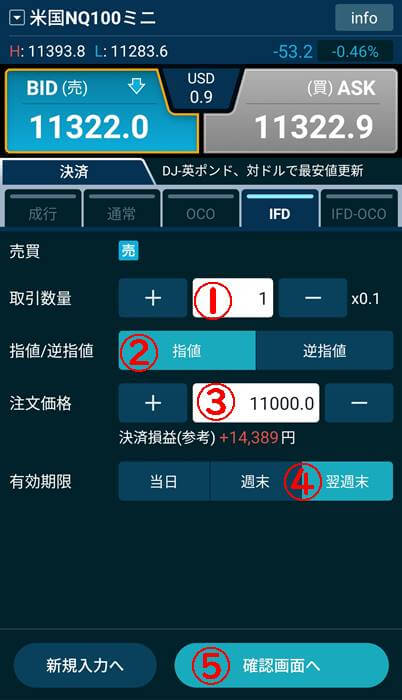

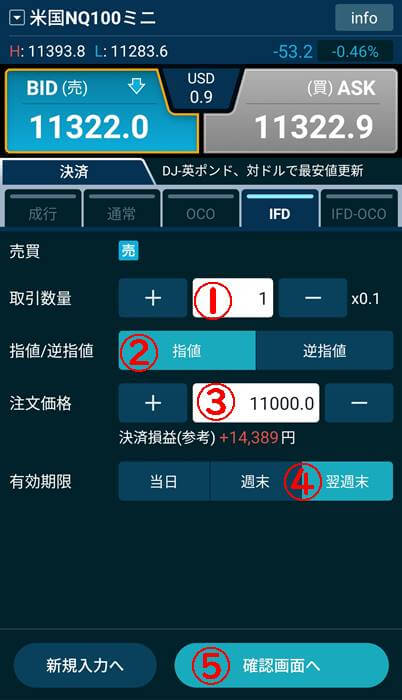

決済入力は「取引数量」を1にして、「指値」をタップ。

「注文価格」で決済値を入力(今回は11000)、「有効期限」を「翌週末」にして「確認画面へ」をタップします。

これで注文は完了。

慣れれば10秒くらいでできます。

注文はPC・スマートフォン両方でできますが、なるべくスマホ注文をおススメします。

といった理由でスマホのほうがラクだからです。

ログインも指紋認証で可能なので、PCが使える方でも注文はスマホを使うことをおススメします。

PCでも基本は同じ。

しかしPCからの注文だとロスカットレートの変更を同時にできません。

IFD注文か完了してから、注文一覧から再度ロスカットレート変更しましょう。

決済されたらメールが届くので、すぐ再注文しましょう。

上記の手順をもう一度やるだけです。

GMOクリック証券は最大翌週末までしか注文の期限がありません。

2週間注文が約定しなければまた新たに注文のし直しです。

面倒ですが、これもコストの低いGMOクリック証券を使うためと考えましょう。

めんどくさいけど低コスト!

失効になると週末に失効通知メールが来るので、再度注文しましょう。

新規約定後に、決済約定せず失効した場合は、建玉もロスカットレートもそのままになっています。

決済注文のみを「指値注文」で入れておきましょう。

あらかじめたくさん注文せず、予約注文は1つだけにしておきましょう。

という理由です。

広い注文幅で運用するため、たくさんのIFD注文を予約していてもすぐ約定されることはありません。

逆にすぐに価格が下がって新規約定されるような場合、大暴落時である可能性が高いので、高値掴みになってしまう可能性もあります。

なので新規予約は常に一つだけにしておきましょう。

TQQQは人気の運用先で、様々なところで取引できます。

しかし運用する証券会社ごとにコストは大きく違います。

その中でもGMOクリック証券が群を抜いてコストがよく、一番おススメ。

注文が少し手間に感じるかもしれませんが、スマホアプリ・PCツールともに使いやすく、注文にかかる時間は1週間で5分程度です。