文字を入力してさがす

カテゴリーからさがす

キーワードからさがす

CFDFIREのはじめかたFIRE雑記FX自動売買FX自動売買の解説GMOクリック証券iDeCoIPO投資くりっく株365ふるさと納税トライオートETFブログリタイア・FIREリタイア生活の日常ループイフダンループ株365副業口座開設家計簿アプリ少額で始めるFX少額投資毎月更新運用結果確定申告節約連続予約注文運用実績運用結果金(ゴールド)銀(シルバー)

サラリーマンなので今までは年末調整でしたが、投資・ブログ収入のために初めての確定申告にチャレンジ!

混雑時期に税務署に足を運びたくはないので、e-Taxで済ませました。

想像していたよりも意外とラク!

実際にやってみた感想や流れを紹介します。

多くのサラリーマンにとって、確定申告は未知の領域。

これが不安で投資や副業に手を出さない人もいるくらいです。

よく税理士にやってもらったとか、すごくめんどくさかったとか聞きますし。

でも・・・やってみると超カンタン!

投資で口座を作ったり、注文の操作方法を覚えるよりも難易度は低いと感じました。

投資やその他副業をした経験のある方なら、問題なく一人で確定申告書の作成ができると思います。

私は『ID・パスワード方式』でオンラインで確定申告を済ませました。

初めての確定申告では半日以上かかってしまいましたが、慣れている人なら1時間くらいでできる作業量ではないでしょうか。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから作成します。

e-Taxの確定申告書のテンプレートは毎年若干の変更が存在するため、以下の画像も今年度のものと変更がある場合があります。

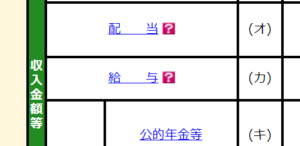

まずはサラリーマンなので給与を入力します。

源泉徴収票を写し書きするだけです。

入力場所は一番下の「先物取引にかかわる雑所得等」の部分。

株式とは記入欄が違います。

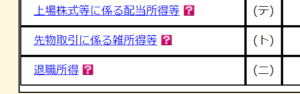

「種類」は証券会社ごと、さらに商品ごとに名前が違うので、年間取引報告書の通りに書きます。

「決済方法」は「差金決済」にします。年月日や数量は空欄でも可。

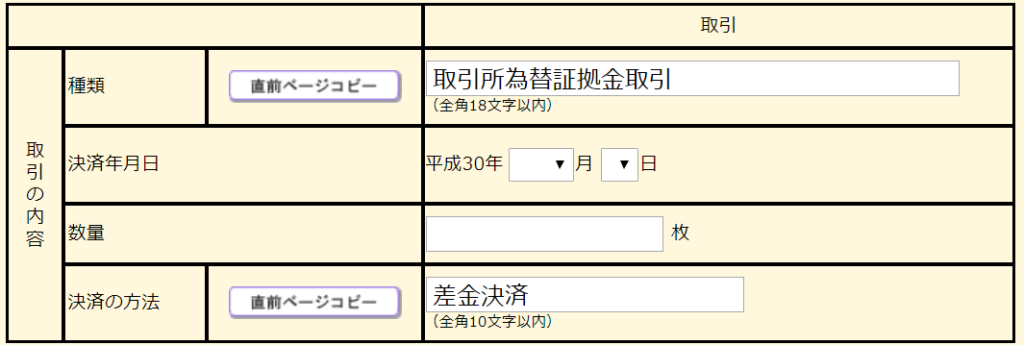

証券会社ごとに名称バラバラですね。

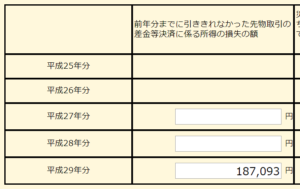

昨年の損失は下のほうに入力。

私は会社員なので以前までワンストップ特例制度を利用してふるさと納税の申告をしていましたが、今年は確定申告で。

投資収入など確定申告をする必要がある場合は、ワンストップ特例制度を使用することはできません。

ただやってみた感想ですが、ワンストップ特例制度より確定申告のほうが簡単です。

ワンストップ特例制度は自治体ごとに申請の必要があり、その都度申請用紙を書いたり郵送の費用や手間がかかります。

マイナンバーカードなしでe-Taxできるようになった今、ふるさと納税のみの申告の場合でもネットで確定申告するほうが楽だと感じました。

もちろん確定申告したことの無い人にとっては未知のものに対するハードルがありますので、ワンストップ特例制度の意義はあると思います。

数年前の私自身も確定申告という言葉だけでめんどくさそうと思っていてふるさと納税自体面倒なものという認識でしたから。

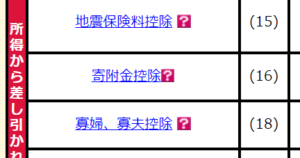

ふるさと納税の入力は「寄付金控除」です。

市町村を入力すると住所など自動入力されて楽になりました。

iDeCoで支払った金額は税金がかかりません。

ここではふるさと納税と同じく税金還付のための入力です。

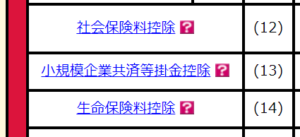

入力場所は「小規模企業共済等掛金控除」です。

ブログ収入なんて書きましたが、この記事を書いている時点で収入などありません\(^o^)/

アドセンスの収入は詳しく書けない決まりですが、入金は8000円からされます。入金まで程遠いです…( = =) トオイメ

しかし勘違いされている方も多いと思いますが、収入は入金日(受けとった日)ではなく発生日で申告の必要があるので、発生日が去年なら受け取りが今年でも去年の収入として申告の必要があります。これはブログ収入に限らずあらゆる収入に対しての決まりです。

アドセンスページの「お支払い」に行けば月ごとの発生金額が分かりますので、それを記入します。

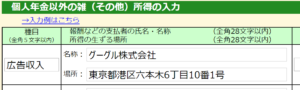

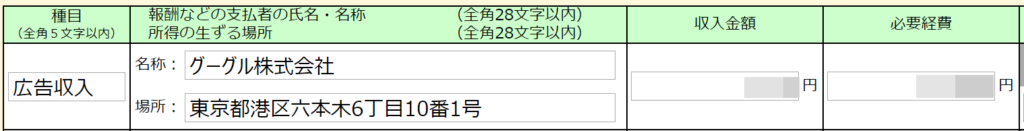

ブログ収入は雑収入の「その他」に記入します。

グーグルの所在地は日本の場所を記入するのか、アメリカ本社の住所を記入するのかは諸説ありましたが、どのケースでも申告をはじかれた報告はなかったので大丈夫だと思うことにします。

僕の場合は微々たる金額ですが、むしろ経費を書く目的で記入したようなものです。

会社員でも確定申告するメリットがここにあります。

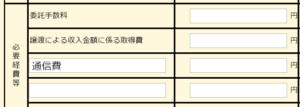

僕の場合は通信費、レンタルサーバー代、有料テーマ代を申告しました。

ただブログや資産運用専用部屋などあるはずがなく、按分の方法がよくわかっていません。税務署に明確に説明できることが大事のようです。

通信費は他のブログを参考に按分しましたが、電気代まではわからず今回は見送りました。本来は電気代だってブログ運営や資産運用収入の経費になるはずですが。

ちなみに通信費はFXなどの入力の場所に、

そしてレンタルサーバー代と有料テーマ代は当然ブログ収入の場所に記入しました。

作成が完了したら住所等を入力して、再度パスワードを入力して送信するだけです。

これでおしまいっ!

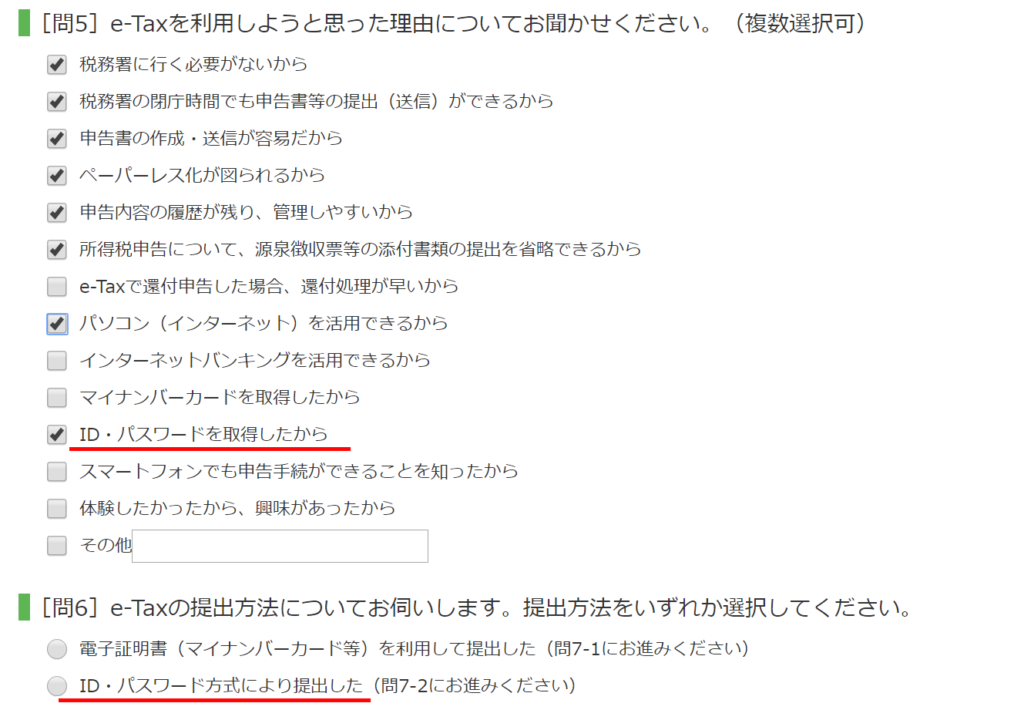

送信後のページでアンケート調査もしています。

めんどくさがりの私は何かもらえるわけでもないアンケートには時間の無駄と付き合わないことが多いのですが、今回は答えることにしました。

なにせ新方式のID・パスワード方式は暫定措置という位置づけ。

こんな便利な方式を継続させなくては!との思いからです。

やはりID・パスワード方式についての質問もありました。

今後もこのままこの方式で行ってもらいたいですね。

今回e-Taxを使った申告の感想について書きました(あと自分のための忘備録として)。

本当に簡単です。入力自体はわかる人なら30分もかかりません。

調べながらの入力で時間がかかっても、税務署に行く手間とか印刷する手間とかを考えればトータルで時間の短縮になります。

ID・パスワード方式ならマイナンバーカードも必要なくオンラインで申告できます。

マイナンバーカードのほうも読み込み可能なスマートフォンを利用することで、カードリーダーなしでオンラインで申告可能に。

e-Taxのハードルが下がりました。

今後e-Taxの利用は増加すると思います。

確定申告の機会がなかったサラリーマンでも難しい操作なく申告できます。

ちなみに今回の入力項目は、

です。